Типовые требования к помещениям для размещения узлов учёта тепловой энергии потребителей

Типовые требования к помещениям для размещения узлов учёта тепловой энергии потребителей

Помещения для размещения узлов учета тепловой энергии потребителей должны соответствовать требованиям установленными следующими нормативными документами:

1. СП «Проектирование тепловых пунктов» (Дата введения

01.07.1996);

2. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя (утверждены приказом

Минэнерго России от 01.01.2001 №ВК-4936);

3. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

(утверждены приказ Минэнерго России );

4. Правила устройства электроустановок;

5. СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети (с Изменениями №1,2) (утверждены

Постановлением Госстроя СССР от 01.01.2001 №75).

Узел учета тепловой энергии оборудуется на тепловом пункте, принадлежащем потребителю. [2, п.3.1.5]

Индивидуальные тепловые пункты (далее — ИТП) должны быть встроенными в обслуживаемые ими здания и размещаться в отдельных помещениях на первом этаже у наружных стен здания. Допускается размещать ИТП в технических подпольях или в подвалах зданий и сооружений.

Здания отдельно стоящих и пристроенных ИТП должны предусматриваться одноэтажными, допускается сооружать в них подвалы для размещения оборудования, сбора, охлаждения и перекачки конденсата и сооружения канализации.

Отдельно стоящие ИТП допускается предусматривать подземными при условии:

• отсутствия грунтовых вод в районе размещения и герметизации вводов

инженерных коммуникаций в здание теплового пункта, исключающей

возможность затопления теплового пункта канализационными,

паводковыми и другими водами;

• обеспечения самотечного отвода воды из трубопроводов теплового

пункта;

• обеспечения автоматизированной работы оборудования теплового

пункта без постоянного обслуживающего персонала с аварийной

сигнализацией и частичным дистанционным управлением с

диспетчерского пункта.

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения тепловых пунктов следует относить к категории Д.

Тепловые пункты допускается размещать в производственных помещениях категорий Г и Д, а также в технических подвалах и подпольях жилых и общественных зданий. При этом помещения тепловых пунктов должны отделяться от этих помещений ограждениями (перегородками), предотвращающими доступ посторонних лиц в тепловой пункт.

В помещениях тепловых пунктов должна быть предусмотрена отделка ограждений долговечными, влагостойкими материалами, допускающими легкую очистку, при этом должны быть выполнены следующие работы:

• штукатурка наземной части кирпичных стен;

• затирка цементным раствором заглубленной части бетонных стен;

• расшивка швов панельных стен;

• бетонное или плиточное покрытие полов.

Стены тепловых пунктов должны быть покрыты плитками или окрашены на высоту 1,5 м от пола масляной или другой водостойкой краской, выше 1,5 м от пола — клеевой или другой подобной краской.

Из встроенных в здания тепловых пунктов должны предусматриваться выходы:

а) при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и

расположении его на расстоянии менее 12 м от выхода из здания наружу

— один выход наружу через коридор или лестничную клетку;

б) при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и

расположении его на расстоянии более 12 м от выхода из здания — один

самостоятельный выход наружу;

в) при длине помещения теплового пункта более 12 м — два

выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу, второй —

через коридор или лестничную клетку. [5,п.11.25]

В подземных, отдельно стоящих или пристроенных тепловых пунктах допускается размещения второго выхода через пристроенную шахту с люком или через люк в перекрытии, а в тепловых пунктах, размещаемых в технических подпольях или подвалах зданий, — через люк в стене

Двери и ворота из теплового пункта должны открываться из помещения или здания теплового пункта от себя.

Габарит дверного проёма ИТП должен обеспечивать свободный проход персонала.

Все проходы, входы, выходы должны быть освещены, свободны, безопасны для передвижения.

Проход между оборудованием, трубопроводами должен обеспечивать свободный проход персонала и быть не менее 0,6 м. Через трубопроводы, расположенными на уровне или выше уровня пола должны устраиваться переходные помосты.

Высоту помещений от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) рекомендуется принимать не менее 2,2 м.

При размещении ИТП в подвальных и цокольных помещениях, а также в технических подпольях зданий допускается высота помещений и свободных проходов к ним не менее 1,8 м. [1, п.2.21]

Для стока воды полы следует проектировать с уклоном 0,01 в сторону трапа или водосборного приямка. Минимальные размеры водосборного приямка должны быть в плане — не менее 0,5 х 0,5 м, при глубине не менее 0,8 м. Приямок должен быть перекрыт съемной решеткой. [5, п. 11.20]

В тепловых пунктах должна быть предусмотрена открытая прокладка труб. Допускается прокладка труб в каналах, верх перекрытия которых совмещается с уровнем чистого пола, если по этим каналам не происходит попадания в тепловой пункт взрывоопасных или горючих газов и жидкостей.

Каналы должны иметь съемные перекрытия единичной массой не более 30 кг.

Дно каналов должно иметь продольный уклон не менее 0,02 в сторону водосборного приямка.

Для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте от 1,5 до 2,5 м от пола, должны предусматриваться передвижные или переносные конструкции (площадки). В случаях невозможности создания проходов для передвижных площадок, а также для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте 2,5 м и более, необходимо предусматривать стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями и постоянными лестницами. Расстояние от уровня стационарной площадки до потолка должно быть не менее 1,8 м.

Минимальное расстояние от края подвижных опор до края опорных конструкций (траверс, кронштейнов, опорных подушек) трубопроводов должно обеспечивать максимально возможное смещение опоры в боковом направлении с запасом не менее 50 мм. Кроме того, минимальное расстояние от края траверсы или кронштейна до оси трубы должно быть не менее 1,0 Dy (где Dy — условный диаметр трубы).

Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода до строительных конструкций здания или до поверхности теплоизоляционной конструкции другого трубопровода должно быть в свету не менее 30 мм с учетом перемещения трубопровода.

Прокладка водопровода должна быть выполнена в одном ряду или под трубопроводами тепловых сетей, при этом должна быть выполнена тепловая изоляция водопровода для исключения образования конденсата на поверхности водопроводных труб.

В тепловых пунктах подающий трубопровод должен быть расположен справа от обратного трубопровода (по ходу теплоносителя в подающем трубопроводе) при прокладке трубопроводов в одном ряду.

Для тепловых пунктов следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию, рассчитанную на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. Расчетную температуру воздуха в рабочей зоне в холодный период года следует принимать не выше 28°С, в теплый период года — на 5°С выше температуры наружного воздуха. [5, п. 11.19]

В помещениях тепловых пунктов необходимо проводить мероприятия по уничтожению насекомых, грызунов (дезинсекция, дератизация).

Требования СНиП для дверей в котельную и бойлерную

Сборник Строительных Норм и Правил (СНиП) определяет характеристики входной двери для бойлерной или котельной. Соблюдать требования обязаны все: собственники частных домов и квартир, владельцы коммунальных хозяйств и промышленных предприятий.

Сборник Строительных Норм и Правил (СНиП) определяет характеристики входной двери для бойлерной или котельной. Соблюдать требования обязаны все: собственники частных домов и квартир, владельцы коммунальных хозяйств и промышленных предприятий.

Когда устанавливают двери котельных помещений, требования СНиП учитывают по следующим параметрам:

Размер двери в котельную

Правила регламентируют только поперечные размеры двери в котельной частного дома или другого здания. Ширина двери в котельную должна быть не менее 80 см. Если дверной проем слишком узкий, его расширяют.

Открывание двери котельной

Допускается только наружное открывание двери котельной по СНиП. Это необходимо из соображений безопасности. Распашная дверь котельной должна открываться наружу на случай, если придется быстро эвакуировать персонал или жильцов. Во время работы котла дверные запоры не следует закрывать. Не допускается установка раздвижных и прочих конструкций.

Владельцы индивидуальных систем отопления часто задают вопрос – нужна ли в котельной дверь на улицу? Если мощность котла не превышает 60 кВт, не нужна. Достаточно выхода, ведущего в дом. Но все равно сотрудники газового хозяйства проверят, куда открывается дверь котельной. Минимальные размеры двери между котельной и жилыми или подсобными помещениями – тоже от 80 см, как и выходящей на улицу.

Материал двери котельной и наличие вентиляции

Как определяют разработанные для двери в котельную нормы, необходимо использовать негорючие материалы. Двери в бойлерную, по сути, представляют собой противопожарные входные блоки упрощенной конструкции, без декоративной отделки. Обычно делают стальной каркас, обшитый листовой сталью, с покрытием порошковой эмалью. Опционально вставляют стекло, как правило, ударопрочное.

Требования, предъявляемые к дверям помещения котельной, не регламентируют толщину полотна и качество утепления. Оно может быть «теплым», в том числе с многокамерным стеклопакетом, но утеплитель не должен поддерживать горение (минеральная вата).

Должна ли быть входная дверь в бойлерную с вентиляцией? Если в стене нет приточного вентиляционного канала, в нижней части двери вставляют решетку для притока воздуха. Иногда добавляют вверху вторую, вытяжную решетку. Двери котельной с вентрешеткой считаются наиболее универсальными конструкциями, т. к. подходят для монтажа в различных технических помещениях.

Обозначения дверей для технических помещений

Один из обязательных атрибутов входной конструкции – табличка на двери котельной. В синей рамке крупными печатными буквами написано слово «Котельная» аналогичного цвета.

Требования к двери в котельную частного дома, в принципе такие же, как на предприятиях, хотя на практике не всегда контролируются. «Завод 1995» при изготовлении входной двери для бойлерных и котельных помещений ориентируется на требованиям СНиП. Качество фирменных дверей подтверждают специальные сертификаты.

Противопожарная дверь в электрощитовой – есть свои нюансы

style=»display:block»

data-ad-client=»ca-pub-5367705517370237″

data-ad-slot=»4667332581″

data-ad-format=»auto»>

Приветствую всех собравшихся на моем блоге! Продолжая тему противопожарных дверей, правил их монтажа и эксплуатации, сегодня я подготовил материал на тему, какая должна быть противопожарная дверь в электрощитовой.

Электрощитовая – это место где собрано все электрооборудование, а значит и пожарная опасность там повышенная, поэтому требования к двери должны быть особенными.

Согласно ФЗ №123, установка противопожарных преград должна производиться в общественных зданиях, многолюдных и производственных помещениях, котельных, лабораториях, складских помещениях и электрощитовых.

Электрощитовая – это одна из потенциально опасных зон, где возможен очаг возгорания. Поэтому в целях безопасности конструкция, ведущая в помещение, должна отвечать основным требованиям. Она должна быть:

- Огнеупорная;

- Устойчивая к разрушению;

- Теплостойкая.

Во время пожара, качественная огнеупорная ПД не только сдержит пламя в комнате, но и позволит людям покинуть помещение.

Где располагаются электрощитовые и какие основные нормы?

Помещения с электрооборудованием должны располагаться либо на первом этаже здания, либо в сухом подвале. В местах, где существует потенциальная опасность затопления, ее следует располагать выше максимального уровня затопления.

- под уборной;

- под ванной;

- в сырых подвалах;

- под кухнями пищеблоков.

- под и над жилым помещением.

В многоквартирных домах такие помещения находятся под стояком кухонь. Вход в электрощитовую осуществляется либо с улицы, либо из коридоров, в которых нет квартир.

Основные требования к двери в электрощитовую

- Согласно СНиП, категория ПД в электрощитой должна быть не менее EI 60. Это означает, что она должна сохранять свои функции и целостность полотна в течение 60 минут.

- Основная особенность огнеупорной двери в электрощитовой – возможность открытия двери изнутри без ключа.

- Ширина ПД должна быть не менее 75 см, а высота не менее 190 см.

- Должна открываться наружу.

Нужна ли решетка? Да, СНиП предусматривает наличие решетки внизу или вверху двери, которая обеспечивает естественную вентиляцию и охлаждение оборудования. Однако этот СНиП не имеет никакого отношения к пожарной безопасности – это требования к содержанию электроустановок.

Поэтому зачастую в электрощитовых устанавливаются сплошные противопожарные двери, без вентилируемых решеток.

Из чего изготавливается ПД электрощитовой?

Несмотря на то, что на рынке сегодня представлен большой выбор ПД: из стекла, керамики, дерева и металла, наиболее распространенной дверью в электрощитовую является все-таки металлическая.

style=»display:block; text-align:center;»

data-ad-layout=»in-article»

data-ad-format=»fluid»

data-ad-client=»ca-pub-5367705517370237″

data-ad-slot=»6305693799″>

Дело в том, что она имеет наиболее доступную цену, а ее минус в виде тяжести не очень важен в таком помещении. Что качается наполнителя такого изделия, то это, в основном, минераловатные плиты на основе базальтовых волокон и диоксида кремния, который способен противостоять какое-то время температуре до 1700 градусов.

Само полотно, из которого изготавливается преграда – это сталь, которая начинает гореть только если температура в помещении составит свыше 2000 градусов.

Учитывая высокий порог потенциальной пожароопасности, дверь в электрощитовую должна обладать самой высокой степенью огнестойкости — EI 60. Это самый высокий класс дверей, способный выдержать не менее 60 минут непрерывного огня.

Кому доверить монтаж ПД в электрощитовой?

Любая ПД, независимо от того к какому типу она относится и где устанавливается, должна монтироваться исключительно специалистами компании, имеющей лицензию. Подробнее об этом здесь.

Ни в коем случае нельзя устанавливать самостоятельно защитную преграду либо пользоваться услугами фирмы, которая не имеет разрешительного документа. И дело здесь вовсе не в правовой стороне вопроса.

Дело в том, что для получения лицензии, фирме приходится проходить достаточно сложный бюрократический процесс и подтверждать свое право на предоставление подобных услуг.

Фирма должна обладать не только полным набором профессионального оборудования, с помощью которого производится монтаж, но и иметь в своем штате сотрудников с профильным образованием, которые не менее трех лет осуществляют подобную деятельность.

Если же компания не получила лицензию, то одно из двух: либо квалификации работников недостаточно, либо оборудование не соответствует норме. Какой из вариантов вам больше нравится?

Лично я бы ни один из них не выбрал, поэтому точно бы доверил такое ответственное мероприятие, как установка ПД в электрощитовой компании с лицензией.

Подводя итог, следует заметить, что основное отличие электрощитовой защитной двери от обычной – это наличие решетки, хотя это не обязательно в контексте пожарной безопасности такого требования нет.

Ведь если к стандартной двери предъявляется требование по дымоизолирующим свойствам, то решетка на ПД в электрощитовой не должна быть ничем закрыта или украшена декоративными панелями. Все это может спровоцировать перегрев оборудования и, как следствие, его возгорание.

Если вы нашли ответы на свои вопросы в данной статье – подписывайтесь на обновления блога и не забывайте делиться с друзьями ссылками в социальных сетях. До новых встреч, пока-пока.

style=»display:block; text-align:center;»

data-ad-layout=»in-article»

data-ad-format=»fluid»

data-ad-client=»ca-pub-5367705517370237″

data-ad-slot=»6305693799″>

Понравилась статья?

Поделись с друзьями в соцсетях:

Нормативные требования по проектированию электрощитовых

Элетрощитовая – самое главное помещение электрика, в котором располагаются основные электрические щиты. Давно хотел собрать все нормативные требования в одной статье. Тема не сложная, при этом очень важная для проектировщиков-электриков.

Но, сегодня статья не обычная. Я решил немного разнообразить блог и расшевелить аудиторию, т.е. вас. Эту статью я буду писать с вашей помощью, а самый активный получит подарок. Какой именно? Секрет, но поверьте, он того стоит.

А чтобы было проще искать ответы, предлагаю перечень вопросов, на которые нужно ответить.

1 Где не допускается располагать помещения электрощитовые?

[1.4] 8.3.9 Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с влажными технологическими процессами.

Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.

13.2 Электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно под уборными, ванными комнатами, душевыми, кухнями пищеблоков, моечными и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Следует исключать возможность проникания шумов от оборудования электрощитовых, расположенных рядом с помещениями, в которых уровень шума ограничивается санитарными нормами.

[2.3] 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.

[2.4] 3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую.

2 Габаритные размеры электощитовой.

Габаритные размеры электрощитовой в соответствии с размещаемым оборудованием.

[1.4] 6.1.6.1 В электропомещениях проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:

1) ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету – не менее 1,9 м. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования.

В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м;

2) расстояния от наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей (например, отключенных ножей рубильников) при их одностороннем расположении на высоте менее 2,2 м до противоположной стены, ограждения или оборудования, не имеющего неогражденных неизолированных токоведущих частей, должны быть не менее:

− 1,0 м − при напряжении ниже 660 В при длине щита до 7 и 1,2 м при длине щита более 7 м;

− 1,5 м − при напряжении 660 В и выше.

Длиной щита в данном случае называется длина прохода между двумя рядами сплошного фронта панелей (шкафов) или между одним рядом и стеной;

3) расстояния между неогражденными неизолированными токоведущими частями и находящимися на высоте менее 2,2 м при их двухстороннем расположении должны быть не менее:

− 1,5 м − при напряжении ниже 660 В;

− 2,0 м − при напряжении 660 В и выше.

4) неизолированные токоведущие части, находящиеся на расстояниях, меньших приведенных в 2) и 3), должны быть ограждены.

При этом ширина прохода с учетом ограждений должна быть не менее оговоренной в 6.1.6.1 1);

5) неогражденные неизолированные токоведущие части, размещенные над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 2,2 м;

6) ограждения, горизонтально размещаемые над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 1,9 м;

7) проходы для обслуживания щитов, при длине щита более 7 м, должны иметь два выхода. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в помещения другого назначения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход необязателен. Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения. Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота – не менее 1,9 м.

[2.3] 4.1.23. В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:

1) ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не менее 1,9 м. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м;

2) расстояния от наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей (например, отключенных ножей рубильников) при их одностороннем расположении на высоте менее 2,2 м до противоположной стены, ограждения или оборудования, не имеющего неогражденных неизолированных токоведущих частей, должны быть не менее:

1,0 м — при напряжении ниже 660 В при длине щита до 7 и 1,2 м при длине щита более 7 м;

1,5 м — при напряжении 660 В и выше.

Длиной щита в данном случае называется длина прохода между двумя рядами сплошного фронта панелей (шкафов) или между одним рядом и стеной;

3) расстояния между неогражденными неизолированными токоведущими частями и находящимися на высоте менее 2,2 м при их двухстороннем расположении должны быть не менее:

1,5 м — при напряжении ниже 660 В;

2,0 м — при напряжении 660 В и выше;

4) неизолированные токоведущие части, находящиеся на расстояниях, меньших приведенных в пп. 2 и 3, должны быть ограждены. При этом ширина прохода с учетом ограждений должна быть не менее оговоренной в п.1;

5) неогражденные неизолированные токоведущие части, размещенные над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 2,2 м;

6) ограждения, горизонтально размещаемые над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 1,9 м;

7) проходы для обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в помещения другого назначения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход необязателен. Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения. Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 1,9 м.

3 Категория помещения электрощитовой.

4 Размещение электрооборудования в электрощитовой.

См. п.2 Габаритные размеры электощитовой.

6 Требования к дверям электрощитовой.

6.1.6.1. Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения. Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота – не менее 1,9 м.

8.3.9 … Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

[1.7] 5.7.3 Эксплуатация помещений электрощитовой и вводно-распределительных устройств должна осуществляться с соблюдением следующих требований:

— на окнах помещения электрощитовой должны быть металлические решетки, дверь должна быть исправна, выполнена из металлических конструкций и закрыта на замок, ключ от которой должен выдаваться обслуживающему персоналу под расписку;

— помещения должны быть оборудованы естественной вентиляций и электрическим освещением;

— температура в помещениях должна поддерживаться не ниже +5 °С.

[2.1] 13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.

7) проходы для обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в помещения другого назначения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход необязателен. Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения. Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 1,9 м.

[2.5] 8.13 Помещения ГС, ТЦ, ЗТП должны иметь входы непосредственно с улицы; помещение электрощитовой (в том числе для оборудования связи, АСУЭ, диспетчеризации и телевидения) должно иметь вход непосредственно с улицы или из поэтажного внеквартирного коридора (холла); к месту установки ШРТ подход должен быть также из указанного коридора.

Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

[2.7]6.8.19 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.

7 Требования к стенам электрощитовой.

ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях сухих подвалов, предназначенных для эксплуатации, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками со степенью огнестойкости не менее чем 0,75 ч.

[1.7]5.3.14 Помещения должны быть изолированы от улицы и других помещений. Стены, пол и потолок должны быть окрашены пыленепроницаемой краской. Уборка помещений должна производиться мокрым или вакуумным способом.

8 Требования к полам электрощитовой.

[1.7]5.3.13 Покрытие полов в ЗРУ, КРУ и КРУН должно быть таким, чтобы не происходило образования цементной пыли.

9 Требования к потолкам электрощитовой.

10 Требования к окнам электрощитовой.

11 Требования к температурному режиму электрощитовой.

12 Вентиляция электрощитовой.

[1.1]15.5 Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5° С.

[1.4]8.3.10 Помещения, где устанавливаются ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию и электрическое освещение. В помещениях температура должна быть не ниже плюс 5 °С.

[2.1]13.4 Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5°С.

[2.3]7.1.30 . Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 o С.

13 Заземление оборудования в электрощитовой.

1.1 ТКП 45-4.04-149-2009 (Системы электроснабжения жилых и общественных зданий).

1.2 ТКП 45-2.04-153-2009 (Естественное и искусственное освещение).

1.3 ТКП 45-4.04-296-2014 (Силовое и осветительное электрооборудование промышленных предприятий).

1.4 ТКП 339-2011 (Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний).

1.5 TKП 130-2008 (Категории помещений и зданий энергетических объектов по взрывопожарной и пожарной опасности).

1.7 ТКП 45-1.04-14-2005 (Техническая эксплуатация жилых и общественных зданий и сооружений).

1.8 ТКП 181-2009 (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей).

2.1 СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий).

2.2 СП 52.13330.2011 (Естественное и искусственное освещение).

2.4 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10.

2.5 СП 54.13330.2011 (Здания жилые многоквартирные).

2.6 РД 34.03.350-98 (Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО «ЕЭС России» с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности).

2.7 СП 2.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты).

Пишите в комментариях ответы на вопросы с ссылками на нормативные документы.

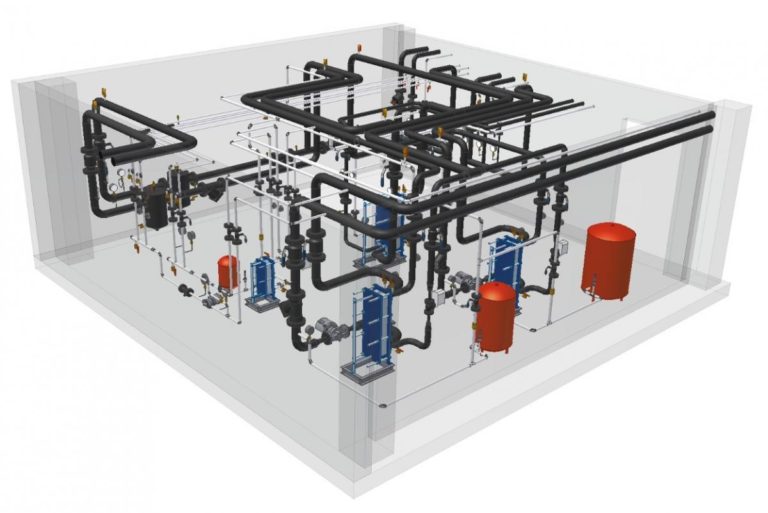

Проектирование тепловых пунктов: нормы, правила и требования

Во время любого строительства жилого или промышленного, частного или государственного здания необходимо установить теплопункт, который будет автоматически регулировать подачу горячей воды, тепла, а также отток воздуха в помещениях. В статье мы расскажем, как проектировать индивидуальный тепловой пункт (ИТП), и в чем его отличие от центрального или блочного.

Функции конструирования ТП при строительстве

В генплане главного инженера содержатся данные по расположению отопительной сети. Это большой пакет бумаг, содержащий как графические схемы, так и проектную документацию, которая должна будет пройти согласование в энергосберегающей компании для подключения к питанию. Поэтому обязательным условием является безопасность конструкции, а также ее способность полностью обеспечить теплоэнергией объект.

- Правильное распределение тепла по всей системе с учетом необходимых потребностей конкретного помещения. Под индивидуальные требования проект теплового пункта будет содержать указания на увеличенное число обогревающих элементов в определенном помещении.

- Контроль за работой ТП, возможными ошибками. Это гарантирует экономичность использования ресурса и безопасность при возможных чрезвычайных ситуациях. Датчики настроены на малейшие изменения в уровне теплообмена.

- Учет расхода энергии. Точные данные, которые рассчитываются автоматическим способом, будут при эксплуатации объекта сводиться в таблицы для анализа эффективности работы теплопункта. При его конструировании инженеры делают прогнозы, которые заранее позволяют определить наиболее выгодный тип установки.

- Регулировка циркуляции жидкости в системе. Горячая вода должна идти равномерно, это также учитывается при составлении плана, чтобы подобрать правильные элементы конструкции. ТП показывает любой сбой в объеме или нахождении наполнения труб.

- Распределение тепла по источникам потребления. В зависимости от запланированных точек теплоотдачи будет разрабатываться индивидуальная схема с учетом всех подключений.

Руководство по проектированию разных видов тепловых пунктов

Инженер вместе с заказчиком определяют целесообразность монтирования одной из разновидностей установок. При этом необходимо руководствоваться несколькими факторами:

- объемом постройки;

- экономичностью;

- безопасностью;

- автономностью;

- сроками и стоимостью проведения работ.

В соответствии с этим необходимо выбрать тип установки:

- Индивидуальная – ИТП;

- Центральная – ЦТП;

- Блочная, или модульная, – БТП.

Сперва нужно спроектировать разветвленную подачу тепла на несколько носителей или даже зданий от одного центра энергосберегающей компании. Такой тепловой пункт отвечает за распределение энергии на ряд объектов без потери ресурса. Поэтому при проектировании важно учесть состояние ЦТП, если он уже установлен в постройке. Если это новый объект, то понадобится разрабатывать план по обеспечению подключения. Оно может быть двух видов:

- Ветка от уже действующей системы. Тогда понадобится рассчитать максимальную мощность работающего оборудования, способно ли оно обеспечить новые площади нужным количеством тепла, а также предоставить разработанный план по безопасности энергосберегающей компании, чтобы не нарушить питание других близлежащих участков.

- Проведение новой линии. Обычно такое решение принимается для крупных зданий, в которых будет находиться ряд энергозатратных помещений – крупный торговый центр, завод с различными цехами. Проектирование будет зависеть от первоначального объема площадей, а также от потребностей их отопления.

После разработки ЦТП для отдельных предприятий, которые находятся в постройке, нужно провести индивидуальный тепловой пункт. Это могут быть магазины, кафе, парковка и любые довольно крупные,но автономные объекты. Особенность таких проектов в том, что учитывается конфигурация помещений и необходимый уровень тепла. Для паркинга, например, он может быть значительно ниже, чем для других точек.

При строительстве зданий для одного производства, установка может быть единичная. К примеру, для многоквартирного дома или другого жилого комплекса.

БТП используются редко, в основном в небольших помещениях. Их преимущество – малый размер и экономичность. Но мощность также ниже среднего.

Предпроектная подготовка

На этапе подготовки к проектированию тепловых пунктов (на примере ИТП) учитывают правила, требования и нормы при строительстве, прописанные в соответствующем СНиП 2.04.07-86*. Здесь описаны технические рекомендации по конструированию системы, в частности – выбор объема удельной мощности.

Есть две разновидности индивидуальных теплопунктов:

- Малый – до 50 кВт.

- Большой – до 2 МВт.

Первый подходит для небольших точек теплоотдачи – жилых домов на одного хозяина или магазина. Вторая используется для обеспечения энергией многоквартирных зданий, бизнес-центров и промышленных предприятий.

Также в предпроектную подготовку входит:

- анализ конструкции постройки;

- возможное проведение элементов питания;

- подключение к системам водо-, тепло- и энергопитания;

- данные об условиях эксплуатации и возможные чрезвычайные ситуации;

- перечень применяемого оборудования с расчетом количества энергопотребления для каждого.

Затем идет важный этап – подача заявления на подключение здания к ЦТП энергосберегающей компании. Организация выдает договор на подключение и технические условия (ТУ). Если они не будут выполнены, то подключение не состоится до устранения неточностей, поэтому крайне важно нанять специалистов с опытом работы и точными компьютерными технологиями. От этого зависит то, как оперативно будет согласован проект, и когда можно будет совершить подключение.

После этого можно договариваться с выполняющей разработку компанией о начале конструирования.

Разработка проектной документации – состав проекта

В пакет документов входят:

- Теплотехнический расчет. Это основная аналитическая часть, где собраны все данные по количеству затрат энергии и теплопотерь. Именно от этой цифры будут отталкиваться специалисты по монтажу, предлагая варианты мощности установки.

- Титульный лист. Правильные формы заполнения содержатся в своде правил по проектированию тепловых пунктов 41-101-95. Постоянно обновляющиеся регламенты по оформлению также можно найти в специализированных софтах от компании «ЗВСОФТ» – программы постоянно обновляются, чтобы предложить новые требования, утвержденные стандартами проверяющих органов.

- Пояснительная записка. Она содержит:

- данные о задачах и целях проекта;

- все исходные значения;

- сводку по теплопотерям;

- перечень энергопотребляющих установок;

- оборудование для монтажа;

- условия эксплуатации;

- правила по технике безопасности.

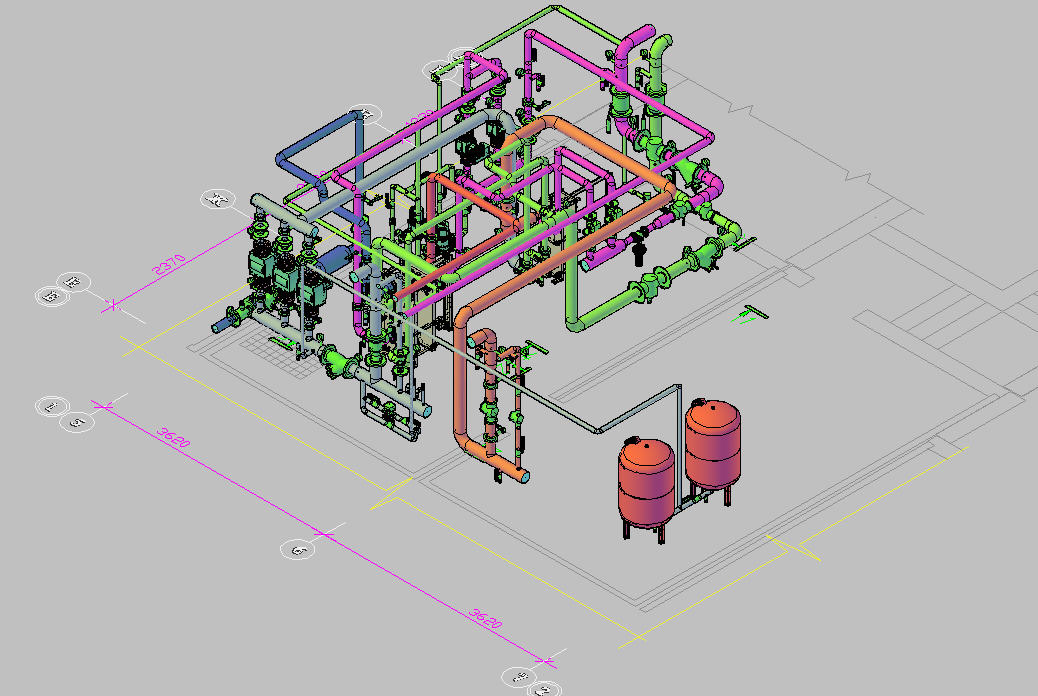

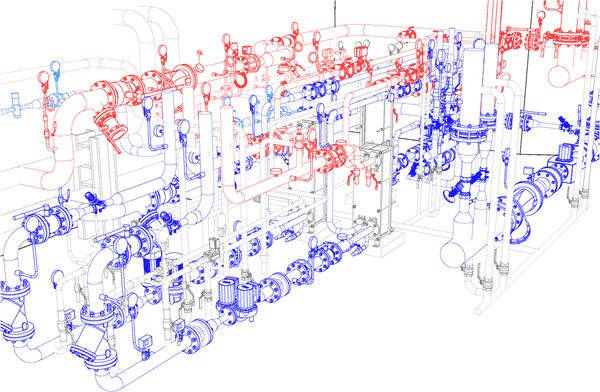

- Генплан с поэтажными чертежами с указанием точек подключения приборов. Здесь прокладывается трассировка всех инженерных сетей, связанных с водо-, тепло- и энергоемкостью. Все пересечения линий коммуникаций отмечаются на схеме для устранения возможных теплопотерь и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Возле каждого элемента должны быть указаны диаметры труб, проводов и их сечения, протяженность.

- Аксонометрические (параллельные) проекции систем для наглядности и подробных указаний при конструировании.

- Детальные схемы для отдельных узлов теплопункта – чертежи для подключения объектов, особенности установки коллектора, сложные развязки линий.

- Рекомендации для монтажа ИТП и отдельных его частей.

- Отдельные спецификации для ряда работ – по используемым материалам и оборудованию.

- Свидетельства организации о компетентности в области проектирования и строительства инженерных систем.

Все эти виды работ должны соответствовать выданному заданию энергосберегающей компании – ТУ.

Состав и соблюдение технических условий

Все требования соответствуют законодательному документу, который контролирует строительные и монтажные работы по ИТП – СП 41-101-95 «Проектирование индивидуальных тепловых пунктов». В техусловиях прописаны:

- Точка подключения к источнику ЦТП.

- Схемы вхождения в систему оборудования и максимальная почасовая нагрузка на элементы питания – системы отопления, кондиционирования и вентиляции, водоснабжения.

- Расчет теплозатрат по каждому участку.

- Средние допустимые значения температуры и давления в приборах с учетом перегрузок.

- Данные по очистке возвращаемого тепла.

- Присутствие вторичных, автономных генераторов теплоэнергии и их процент работы, рекомендации по использованию.

- Условия монтажа теплопроводов и их изоляции.

- Организация контролирующих пунктов: автоматизированные и ручные проверки.

- Наличие системы защиты от чрезвычайных ситуаций.

Когда эти ТУ выполнены и проект разработан, наступает завершающая стадия – согласование проектной документации, после которой можно осуществлять установку оборудования и подключение.